El príncipe sapo. Orientaciones docentes

Propuesta de lectura, escritura y reflexión sobre el lenguaje en torno a este cuento maravilloso.

Creado: 20 marzo, 2025 | Actualizado: 23 de mayo, 2025

Autoría:

Índice

Introducción

Lectura e intercambio entre lectores

Antes de comenzar a leer “El príncipe sapo”

Para iniciar el intercambio

Lectura de los niños por sí mismos

Las intenciones de los personajes

La caracterización de la protagonista: una princesa muy especial

Para profundizar en el lenguaje de los cuentos

Para comenzar a pensar sobre los usos de la mayúscula

Introducción

“El príncipe sapo" es uno de los relatos recopilados por los hermanos Grimm en 1812. Se trata de un cuento maravilloso en el que se hacen presentes situaciones y personajes prototípicos de ese universo: una hermosa princesa, un castillo, una transformación, un bosque en el que aparece un animal humanizado, un encantamiento. Pero la protagonista de esta historia, a diferencia de otras princesas, no es precisamente un modelo de rectitud. Así y todo, obtendrá su final feliz.

El segundo relato, “Enrique, el fiel", es una continuación del anterior que involucra a un nuevo personaje y su historia, estrechamente vinculada al príncipe.

Una organización posible de las propuestas sería la siguiente.

| LECTURA • Lectura a través del docente de “El príncipe sapo” e intercambio entre lectores acerca de: • el sentido global de la historia y el impacto que produce en los lectores; • las intenciones de los personajes. | ||

| Lectura de los niños por sí mismos. • Releer qué dicen y qué piensan los personajes para profundizar en sus intenciones. | • Escribir para profundizar la interpretación. Anexo: Las intenciones de la princesa. Las intenciones del sapo. Los pensamientos del sapo: contar qué puede haber pensado el sapo y no le dijo a la princesa cuando le pide ser su amigo. | |

| Intercambio entre lectores. • Sobre la caracterización de la protagonista: una princesa muy especial. | ||

| Lectura de los niños por sí mismos. • Sobre la caracterización de la protagonista. - Releer pasajes para profundizar en las características y las reacciones de la princesa. - Lectura de fragmentos que describen princesas de otros cuentos. | • Escribir (individualmente o en parejas) un retrato de la princesa de este cuento. | Mientras tanto… Una actividad habitual de lectura literaria. • Otros cuentos maravillosos con castillos y palacios. • Otros cuentos clásicos con hechizos y transformaciones. |

| Intercambio entre lectores. • Sobre el lenguaje de los cuentos. | ||

| Lectura de los niños por sí mismos. • Releer pasajes para reparar en las formas de describir objetos y espacios lujosos. • Lectura de fragmentos que describen palacios de otros cuentos… | • Describir el palacio del cuento. | |

| Intercambio entre lectores. • Sobre “Enrique, el fiel”. | ||

| • Renarrar un episodio con cambio de punto de vista: - la princesa cuenta la llegada del sapo al palacio hasta su transformación en un príncipe. Reflexión sobre el lenguaje. • Para comenzar a pensar sobre los usos de la mayúscula. | ||

Lectura e intercambio entre lectores

Antes de comenzar a leer “El príncipe sapo”

Al presentar el cuento, la o el docente puede comentar a las chicas y los chicos que se trata de una historia que quizás conozcan –así como alguien de su familia– porque es un cuento tradicional, transmitido oralmente de generación en generación y recopilado por los hermanos Grimm como tantas otras historias que llegaron a nuestros días en distintas versiones: Caperucita Roja, Hansel y Gretel, Blancanieves y los siete enanitos, La Cenicienta y muchos otros.

Es posible acceder al cuento "El príncipe sapo" en la sección Recursos. Esta versión incluye tanto este cuento como “Enrique, el fiel”.

La maestra o el maestro puede compartir alguna información sobre la obra sin explayarse demasiado en el argumento o invitar a reparar en el título o en las ilustraciones de la tapa.

- “El Príncipe sapo” es un cuento maravilloso muy conocido en el que aparecen un príncipe y una princesa, un rey, una bruja y un cruel hechizo. ¿Conocen esta historia? ¿Qué otros cuentos leyeron donde aparecen personajes o situaciones similares?

- ¿Notaron qué curioso es el título de este cuento (“El príncipe sapo”)? Veremos, después de leerlo, si este título ofrece alguna pista de lo que sucede en esta historia.

Para iniciar el intercambio

Luego de la lectura del cuento, la o el docente puede realizar diferentes intervenciones (preguntas, comentarios, observaciones) que permitan a las y los estudiantes realizar una primera aproximación al desarrollo de la historia y expresar las primeras apreciaciones sobre el cuento.

- ¿Cuándo se dieron cuenta de que el sapo era un príncipe? ¿Alguien lo sospechaba antes de leer el final? Volvamos a leer algunas partes que nos podrían dar alguna pista.

- A cambio de que le devuelva su bola dorada, la princesa le ofrece al sapo “sus vestidos, sus perlas y sus piedras preciosas, y la corona de oro que lleva puesta”, pero éste no acepta. ¿Qué le pide a cambio? Les vuelvo a leer esa parte en la página 11.

- Otro grupo de tercero discutió mucho sobre si la princesa finalmente había cumplido o no la promesa que le hizo al sapo ¿Qué opinan ustedes?

- ¿Cómo logra el príncipe librarse del hechizo de la bruja?

- El ilustrador muestra todo el proceso de transformación del sapo en príncipe en una sola imagen. ¿Cómo lo logra? Miremos las ilustraciones de las páginas 24 y 25.

- Mientras leía, me pareció que algunas y algunos de ustedes conocían esta historia ¿Es así? ¿Era exactamente igual a esta versión o tenía algún cambio? ¿Cuál?

Para profundizar en la interpretación de la historia y la manera en que está contada no alcanza con una sola lectura del cuento. Será necesario planificar otros espacios de intercambio que focalicen en algunos aspectos del texto sobre los que sea interesante volver en sucesivas relecturas.

A continuación, se ofrecen algunas intervenciones que orientan la conversación acerca de cuatro ejes de análisis.

- Sobre las intenciones de los personajes

- Sobre la caracterización de la protagonista: una princesa muy especial

- Sobre el lenguaje de los cuentos

- Sobre Enrique, el fiel

Sobre las intenciones de los personajes

En “El príncipe sapo”, desentrañar las intenciones de los personajes es central para comprender la trama. Un sapo que quiere romper un hechizo, para lo cual pone a la joven condiciones que parecen insólitas. La muchacha no sospecha en ese momento cuál es la motivación del animal. Ella, por su parte, acepta sus exigencias sin ninguna intención de cumplirlas. Luego, evidentemente obligada, obedece a su padre, hasta que sale de su control.

Apreciar cómo se comporta, qué dice y qué sensaciones tiene cada personaje permite inferir estas intenciones que no parecen tan claras en una primera lectura.

- La princesa le ofrece muchas cosas valiosas al sapo a cambio de que la ayude a recuperar su juguete. ¿Cuáles son? Relean la página 10.

- Otros lectores del cuento opinaron que la princesa intenta engañar al sapo cuando le dice “te lo prometo todo si me devuelves mi bola de oro”. ¿Qué opinan ustedes?

- El sapo insiste bastante en entrar al palacio. Volvamos a leer qué grita la segunda vez que llama a su puerta. ¿A quién llama? ¿Qué le pide con tanta insistencia?

- Ahora que conocen el final de la historia. ¿Piensan que el sapo tenía un plan para conseguir convertirse en príncipe nuevamente? ¿Por qué?

- ¿Les parece que fue fácil o difícil para el sapo romper el encantamiento? Les vuelvo a leer lo que dijo la bruja: “–¡Sólo te librarás de este hechizo –le gritó– cuando una bella joven se atreva a tomarte entre sus manos siendo lo que eres, un horrible sapo!”. ¿Cómo hace para conseguirlo?

Sobre la caracterización de la protagonista: una princesa muy especial

La princesa de este relato es muy diferente a las de la mayoría de los cuentos tradicionales. Si bien coincide con ellas en que es muy hermosa y termina casándose con un príncipe, sus actitudes distan de ser las esperables en una princesa convencional: no es sincera ni ingenua, está más que dispuesta a incumplir su palabra, obedece a su padre a regañadientes y, en cuanto sale de su control, se rebela. Siente asco y repulsión por el sapo y no se cuida de disimular esas sensaciones.

Algunas intervenciones para intercambiar sobre sus características podrían ser:

- ¿Qué hace la princesa cuando descubre que su juguete preferido ha caído en un pozo de agua profundo?

- La joven piensa que “un sapo no puede ser amigo de una persona. ¡Muchos menos de una princesa!”. ¿Qué quiere decir con “mucho menos”?

- ¿Cómo reacciona la princesa ante la visita del sapo al palacio? ¿Por qué les parece que se comporta así? Volvamos a leer esa parte en las páginas 16 y 17.

- Si bien el narrador no describe la personalidad de la muchacha, las lectoras y los lectores podemos darnos cuenta de cómo es por su manera de actuar y comportarse. ¿Cómo dirían que es? ¿En qué parte de la historia se muestra esto?

- El narrador dice que “el sapo comió a gusto, pero ella apenas probó bocado”. ¿Por qué piensan que ella apenas comió? Miremos las ilustraciones de las páginas 20-23. ¿Qué sensaciones de la princesa destaca el ilustrador?

- La princesa obedece a su padre de mala gana. Les vuelvo a leer esa parte en las páginas 20-23. ¿En qué momentos el rey tiene que pedirle a su hija que cumpla con lo prometido?

Sobre el lenguaje de los cuentos

Si bien los relatos tradicionales no nacieron como formas literarias –tal como entendemos la literatura hoy–, las versiones escritas ciertamente lo son. En este cuento pueden destacarse diversos recursos que enriquecen el lenguaje poético del texto, al tiempo que crean un ambiente particular, vinculado a la realeza. Vale la pena detenerse en las expresiones que describen especialmente, construyen climas, caracterizan un universo literario singular.

Intervenciones para iniciar el intercambio:

- Fíjense cómo se describe a la princesa al principio del cuento: “Todas las princesas eran hermosas, pero la más joven era tan bella que el sol, que ha visto muchas cosas, se asombraba de su belleza”. ¿Cómo hace el narrador para resaltar la belleza de la joven?

- Al escucharla llorar junto al pozo, el sapo dice “—¿Qué tienes, princesa? Lloras de tal modo que podrías hacer sentir piedad a una piedra”. ¿Qué les parece que quiere decir el sapo con esta expresión?

- Otros lectores del cuento dijeron que podían imaginarse muy bien cómo era el juego favorito de la princesa por cómo lo describe el narrador. Volvamos a leer ese pasaje en la página 7. ¿Están de acuerdo con esa opinión?

- El narrador cuenta que “cuando la princesa estaba a la mesa con el rey y con toda la corte, comiendo de su plato dorado, algo subió por la escalera de mármol haciendo PLIS, PLAS, PLIS, PLAS”. ¿Qué o quién era? ¿Se habían dado cuenta antes de saber cómo seguía la historia?

Sobre “Enrique, el fiel”

Casi como un apéndice del cuento, aparece este otro relato que opera a la vez de continuación y de flashback, en tanto da información sobre los sucesos acontecidos previamente al encuentro del príncipe sapo y la princesa junto al pozo del bosque. Se trata de un texto poco conocido y sumamente curioso, por su contenido, su estructura y la manera de vincularse con el cuento.

- El protagonista de esta parte de la historia es el lacayo Enrique, un sirviente que trabajaba con el príncipe antes de ser convertido en sapo. El narrador se refiere a él como “Enrique, el fiel”, resaltando una de sus mayores características. ¿En qué situaciones había demostrado fidelidad a su señor?

- La pena que siente el lacayo cuando su señor es convertido en sapo fue tremenda. ¿Qué tuvo que hacer para sobrellevarla?

- Mientras emprendían el viaje de vuelta en el carruaje acompañados por Enrique, “los enamorados escucharon un crujido a sus espaldas, como si algo se hubiera roto”. ¿Qué creyeron que era ese ruido? ¿De qué se trataba en realidad?

- El crujido se oyó una y otra vez. ¿Cuántas veces se oyó? ¿Por qué?

Otros aspectos relevantes del cuento serán trabajados en el curso de las situaciones de lectura de los estudiantes por sí mismos, así como en las puestas en común posteriores a ellos.

MIENTRAS TANTO...

Una actividad habitual de lectura literaria

Para que las chicas y los chicos avancen en su formación como lectores, es necesario incrementar su experiencia de lectura con otros cuentos. Por esta razón se propone organizar una actividad habitual de lectura a través de la o del docente, que comenzará a desarrollarse cuando conozcan bien “El príncipe sapo”, porque ya lo han leído a través del docente y han intercambiado para profundizar en su interpretación. Es conveniente sostener con una frecuencia de una vez por semana la actividad habitual de lectura, que incluirá el intercambio entre lectores acerca de cada obra leída.

Para que esta propuesta resulte enriquecedora es necesario definir algún criterio al seleccionar lo que se leerá durante ese tiempo. Por ejemplo, podrían proponerse lecturas –relacionadas de alguna manera con “El príncipe sapo”– como las que siguen:

- Otros cuentos maravillosos con castillos y palacios: “La Cenicienta”, “La Bella Durmiente”, “El pescador y su mujer”, entre otros.

- Otros cuentos clásicos con hechizos y transformaciones: “Blancanieves y los siete enanitos”, “La Bella y la Bestia”, “La Sirenita” entre otros.

Para ampliar estos recorridos lectores, se propone el trabajo compartido entre la o el docente y la maestra bibliotecaria o el maestro bibliotecario.

Lectura de los niños por sí mismos

Las propuestas de lectura por sí mismos en los primeros meses de tercer año se centran en la relectura de pasajes previamente leídos o en la lectura de textos breves cuyo contenido no es completamente desconocido. Así, releer ciertos pasajes para recordar qué dice la princesa y qué piensa mientras tanto es una oportunidad sumamente interesante para avanzar en el aprendizaje de la lectura al tiempo que se profundiza en la interpretación del texto (Ver Anexo. Las intenciones de la princesa). Por otra parte, leer descripciones de princesas de cuentos tradicionales muy conocidos (pero cuya lectura no se ha producido recientemente) también aporta a la comprensión de nuevas capas de significación del cuento, a la vez que implica un desafío mayor en relación con la autonomía en la lectura.

Las intenciones de los personajes

Para profundizar en las intenciones de los personajes se propone la relectura de algunos pasajes del primer encuentro del sapo con la princesa. La propuesta de localizar la promesa de la joven al sapo y los pensamientos que, a continuación, contradicen esa intención seguramente será accesible para la mayoría del grupo, ya que conocen qué sucede en el contexto del diálogo inicial de los personajes que pueden ubicar, además, con ayuda de las ilustraciones. No obstante, si alguna o algún estudiante lo requiriera, la o el docente puede ofrecer los números de páginas que deben releer (páginas 11 y 12). Luego pueden volcar la información en un cuadro (Ver Anexo. Las intenciones de la princesa. Cuadro: ¿Qué dice la princesa? ¿Qué piensa la princesa?).

- La princesa no parece ser muy sincera con el sapo cuando le hace una promesa a cambio de que le devuelva su bola de oro. Lean ese diálogo y busquen qué dice y qué piensa la joven.

A continuación, se puede avanzar sobre las motivaciones del sapo que son menos evidentes para los lectores que las de la princesa. Es una situación más desafiante, ya que no se trata de recuperar una información explícita en el cuento sino de inferir las intenciones del pedido que le hace al sapo a lo luz de los hechos que conocemos al final del relato, en especial, las condiciones expresadas en el hechizo para revertir el encantamiento. En este sentido, antes de compartir la consigna de relectura, sería interesante retomar lo conversado sobre el tema en los intercambios previos:

- Se acuerdan de que discutimos mucho sobre si el sapo tenía o no un plan cuando le hace el pedido a la princesa. Algunos de ustedes pensaban que sí. ¿Quieren compartir por qué decían eso?

- Volvamos a leer el hechizo de la bruja en la página 27. ¿Encuentran alguna relación entre la manera en que el príncipe puede librarse del encantamiento y el pedido que le hace a la princesa? ¿Cuál?

En el anexo, se incluye a modo de cierre la producción de un texto breve sobre qué puede haber pensado el sapo, pero no le dijo a la princesa (Ver apartado Escritura).

La caracterización de la protagonista: una princesa muy especial

La o el docente puede proponer releer fragmentos de la historia para profundizar en las características de la princesa. Excepto por su belleza, que es una información que brinda el narrador al comienzo del relato, los rasgos más importantes de su personalidad aparecen implícitos, es decir, pueden inferirse a partir de sus comportamientos, reacciones, expresiones y pensamientos.

- Se puede optar por seleccionar pasajes que resulten especialmente interesantes para ahondar en algunos rasgos de su manera de ser y solicitar que se relean con el propósito de identificar en cuál de ellos se nota que es muy sensible, en qué otro se muestra un poco egoísta o rebelde, en cuáles se comporta de manera altanera o arrogante. (Ver Anexo. La protagonista: una princesa muy especial).

- La o el docente puede agrupar a sus estudiantes en parejas o tríos y proponerles buscar alguna parte de la historia que demuestre cierto rasgo de la personalidad de la protagonista. Por ejemplo:

- Otras chicas y otros chicos que leyeron este cuento dijeron que la princesa es un poco mentirosa. ¿En qué parte les parece que se pueden haber fijado para pensar esto?

- La princesa se comporta de manera vengativa con el sapo. Busquen un fragmento en el que se muestre así.

Para responder al primer propósito de lectura planteado, las y los estudiantes podrían ubicar algún fragmento del diálogo inicial donde se hace notorio que la princesa no piensa cumplir con la promesa: «–Oh, sí –dijo ella–, te lo prometo todo si me devuelves mi bola de oro. Pero mientras lo decía pensaba: "¡Qué tonterías dice este sapo! ¡Que siga viviendo en el agua junto con todos los sapos!"» (pp. 11 y 12).

La situación en la que la princesa arroja contra la pared al sapo es representativa de su actitud vengativa con él por lo sucedido: “Cuando estuvo en su habitación, en vez de apoyarlo en su almohada, lo arrojó con todas sus fuerzas contra la pared, diciendo: –¡Ahora descansarás, sapo repugnante!” (p. 24).

- En este mismo sentido, sería interesante hacer notar a las niñas y los niños las distintas sensaciones y emociones de la princesa ante los reclamos del sapo cuando ingresa al palacio. Más allá de las aclaraciones que brinda el narrador sobre su comportamiento, la relectura del episodio puede ayudar a identificar qué sensaciones o sentimientos explican sus diversas reacciones. La maestra o el maestro puede pedir a sus estudiantes que relean esa parte del relato y, a continuación, identifiquen qué siente en algunos momentos y cómo reacciona. (Ver Anexo. Una visita inesperada. Cuadro: La princesa siente/cuándo/cómo reacciona).

Una posibilidad es realizar colectivamente el segundo ítem del cuadro –inspirándose en el primero– para orientar con ese ejemplo el completamiento posterior por parejas. Se sugiere propiciar luego una puesta en común, en la cual cada grupo comparta con las y los demás su resolución, ya que hay varios fragmentos que pueden ser representativos de una misma sensación o sentimiento: por ejemplo, para demostrar el “asco” que siente la joven, las y los estudiantes podrían recuperar el momento donde tiene que compartir su plato con el sapo o cuando no se atreve a tocarlo para llevarlo a descansar a su cuarto.

- A partir de la relectura de los primeros parlamentos del diálogo de los personajes podemos profundizar en otra característica de esta princesa: la astucia que demuestra en el intento de “engañar” al sapo. La maestra o el maestro puede proponer a sus estudiantes releer ese fragmento de la página 10.

“–Ah, eres tú, viejo chapoteador –dijo–. Estoy llorando por mi bola dorada, que se me ha caído al pozo.

–Alégrate –respondió el sapo–, yo puedo ayudarte, pero, ¿qué me darás si vuelvo a sacar tu juguete?

–Lo que quieras, querido sapo –dijo ella–, mis vestidos, mis perlas y mis piedras preciosas, y la corona de oro que llevo”.

A continuación, podrá iniciar un intercambio que les permita advertir cómo el cambio de registro en la forma de referirse al sapo está estrechamente relacionado con sus intenciones.

- Relean esta parte del diálogo y busquen las diferentes maneras en que la princesa nombra al sapo.

- Cuando la princesa ve al sapo por primera vez, se refiere a él como “viejo chapoteador” pero luego lo llama “querido sapo”. ¿Qué diferencias encuentran entre estas dos formas de mencionarlo? Parece que la segunda vez lo tratara con cariño, ¿será así?

- Otra manera de aproximarse a las características de la princesa es a través de la comparación con aquellas que aparecen en diferentes cuentos maravillosos. En la mayoría de ellos, las princesas suelen ostentar una serie de virtudes: las más valoradas para la época. Algunas por sus cualidades personales, otras gracias a dones otorgados por hadas, todas ellas responden a un determinado ideal de la femineidad. Como se podrá observar, existe una diferencia ostensible entre estos atributos y los de esta muchacha tan particular. La o el docente puede proponer a sus estudiantes que lean pasajes de otros cuentos en los que se destacan las particularidades de las princesas y luego volver al cuento que están leyendo para establecer semejanzas y diferencias.

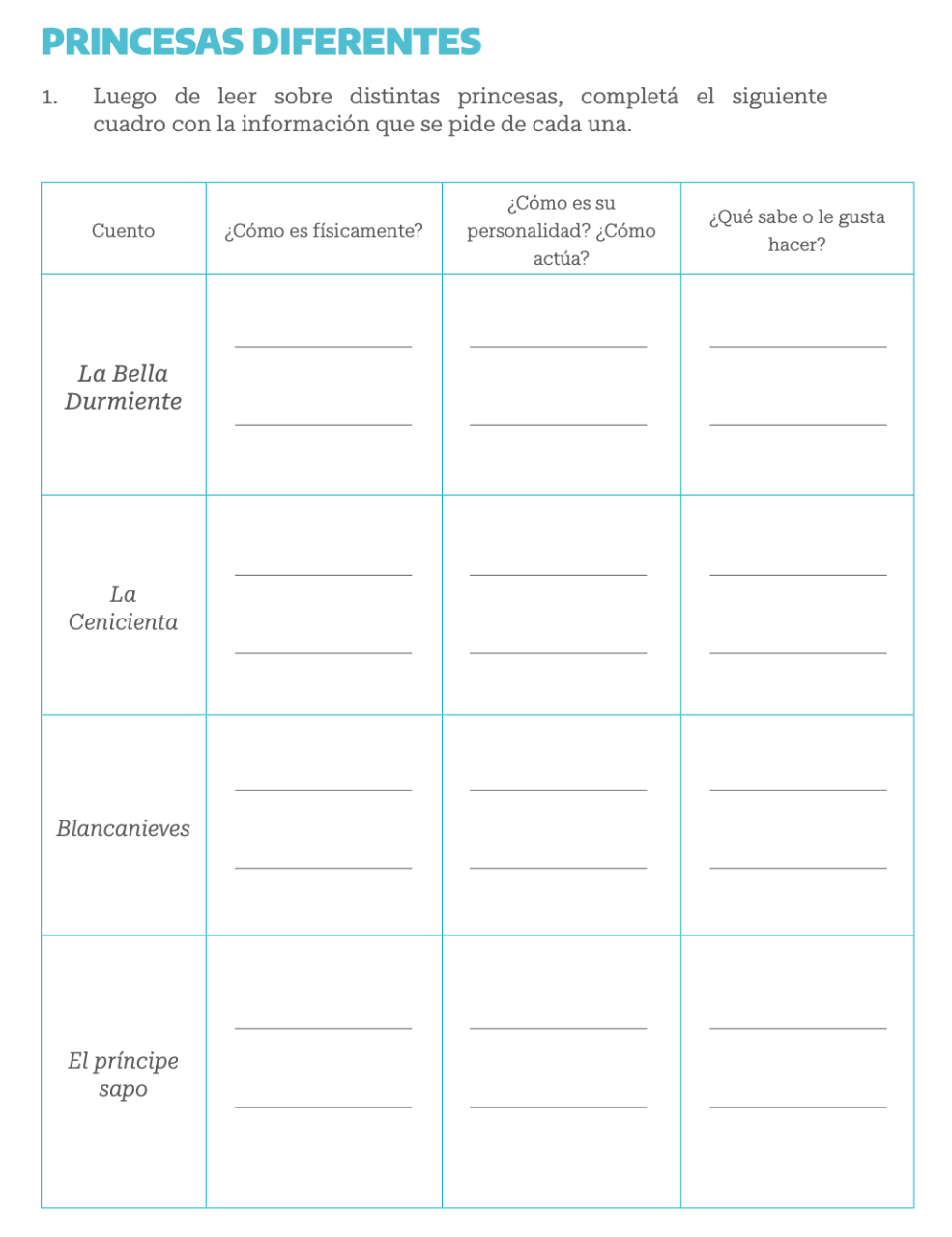

En el Anexo se ofrece una selección que incluye la descripción de tres princesas muy conocidas: Cenicienta, La Bella Durmiente y Blancanieves. La o el docente puede repartir copias de los textos a los distintos grupos para que lean y marquen las partes en las que se cuenta cómo son con algunas orientaciones específicas:

¿Cómo es la princesa físicamente?

¿Cómo es su personalidad, su carácter?

¿Qué sabe hacer?

En caso de que para algunas o algunos estudiantes la tarea aún resulte desafiante, la o el docente intervendrá para ayudar a leer y para animar a que lo hagan de manera más autónoma. Si se advierte que algún grupo o estudiante se detiene en la sonorización o se traba –haciendo ese característico esfuerzo de quienes no emplean aún estrategias de lectura pertinentes–, la maestra o el maestro les recordará de qué se trata el episodio del cuento que están leyendo, les leerá algún pasaje y/o les pedirá que continúen o lean una frase en particular.

Para la puesta en común, será productivo confeccionar un cuadro en afiche para registrar lo intercambiado en torno a las respuestas de las y los estudiantes, que seguramente serán diversas. En este cuadro comparativo se puede incluir un espacio para recuperar las características de la princesa de “El príncipe sapo” (Ver Anexo. Princesas diferentes).

El contenido que finalmente vuelquen en este cuadro podrá servir de insumo para la escritura del retrato de la princesa.

Para profundizar en el lenguaje de los cuentos

Se sugiere releer algún pasaje descriptivo especialmente valioso en relación con la representación de la opulencia que caracteriza la vida de la realeza. Por ejemplo, la descripción del carruaje que está presente tanto en “El príncipe sapo” (p. 28) como en “Enrique, el fiel” (p. 31). (Ver Anexo. La vida en el palacio).

En esta situación, la intervención de la o del docente ayuda a que sus estudiantes reparen en algunos términos (espléndido, hermosos, dorados, blancos) o en la acumulación de ellos (ocho caballos adornados con plumas y arneses o cadenas de oro) con que el narrador consigue generar este efecto en los lectores. Al leer comparativamente ambas descripciones, sería interesante que advirtieran no solo qué términos se añaden o se reemplazan sino también la presencia del lacayo. La aparición de este último es un rasgo común con otros cuentos, en los que se incorpora a criados y súbditos como un componente fundamental en la representación de la vida de los príncipes.

Para ahondar en el uso de estos recursos en la descripción y sus efectos, la o el docente podría decidir hacer extensiva esta situación a la lectura de otros pasajes de cuentos maravillosos muy conocidos, donde se describe la opulencia de los ambientes en palacios o castillos. Ofrecemos a continuación una selección posible y sugerencias de intervenciones que orientan esta lectura (Ver Anexo. Los palacios de los cuentos).

Dado que es fundamental ayudar a las chicas y los chicos a avanzar como lectores, se podrá intervenir cuando sea necesario, reponiendo el contexto de la historia en que se incluye ese pasaje, leyendo el inicio de otro y delegándoles luego la lectura o bien asumiendo la lectura completa del fragmento y solicitando que localicen alguna información específica en relación con el siguiente propósito:

- Busquen en los pasajes leídos cómo se describe cada castillo.

| Palacio | magnífico, radiantemente iluminado |

| Vestíbulo | inmenso |

| Baldosas | |

| Tapices | |

| Habitaciones | |

| Alfombras | |

| Arañas |

En la puesta en común posterior, se puede escribir en un afiche un listado de objetos, elementos y ambientes “lujosos” de los cuentos que podrá ser fuente de consulta en escrituras posteriores. En esta situación, la maestra o el maestro invita a sus estudiantes a focalizar su atención en algunos eventos o personajes que forman parte de este mundo (festín, los criados, la corte u otros):

- ¿Alguna o alguno de ustedes se dio cuenta de cómo llama el narrador a la mesa espléndidamente preparada para las hadas en “La Bella Durmiente"?

- En “El pescador y su mujer”, ¿cómo se llama a las personas que trabajan en el palacio? Búsquenlo.

- Vuelvan a leer el momento en que la princesa y el rey están sentados a la mesa en “El príncipe sapo”. ¿Con qué nombre se menciona al grupo de personas que los acompañan?

Escritura

En el marco de la lectura de “El príncipe sapo” y “Enrique, el fiel” sugerimos algunas propuestas de escritura con distintos niveles de complejidad según su grado de modificación respecto al texto fuente.

La escritura de los pensamientos del sapo (Ver Anexo. Las intenciones del sapo. Consigna: Escriban qué puede haber pensado el sapo pero no le dijo a la princesa) es una propuesta estrechamente ligada a la interpretación que las y los estudiantes realicen sobre las motivaciones que podría esconder su pedido de amistad a la princesa. Se trata de un texto muy breve en el que se ponen en juego algunos sentidos del relato y aspectos de la trama construidos a partir de las relecturas y los intercambios que focalizan en las intenciones del personaje. Por esta razón, se sugiere recuperar lo trabajado previamente, en particular, lo conversado en torno a la idea de un posible plan del sapo que puede inferirse al relacionar este pedido con las condiciones para librarse del hechizo expresadas por la bruja. Si lo considera conveniente, la o el docente promoverá un intercambio colectivo entre sus estudiantes, mediante el cual invite a compartir sus ideas sobre qué podría estar pensando el sapo en función de sus propósitos.

Un desafío de esta escritura es lograr expresar las verdaderas intenciones del animal. En este sentido, se busca que en las producciones de las y los estudiantes los pensamientos del sapo se expresen en un “tono” distinto al de su discurso, en el que se muestra amable y humilde. La maestra o el maestro puede sugerirles volver a leer el pasaje donde el narrador cuenta los pensamientos de la princesa para “copiarse” de esa forma de mostrarlos.

Producir textos

A continuación, se presentan tres propuestas de escritura diferentes:

- describir el palacio del cuento el día de la boda;

- escribir un retrato de la princesa;

- reescribir un episodio central de la historia introduciendo el punto de vista de la protagonista.

Describir el palacio del cuento el día de la boda

La propuesta de describir el palacio está orientada a la producción de un texto que, aunque es relativamente breve, resulta desafiante porque involucra cierto grado de invención. En ella se espera que las y los estudiantes articulen la información que tienen sobre este espacio a partir de lo leído en este y otros cuentos clásicos. Pero, además, describan este lugar buscando conseguir un efecto determinado (que destaque su opulencia) en un contexto particular (la boda de los príncipes).

Para expandir la descripción, será necesario en primer lugar recuperar lo conversado en los espacios de intercambio sobre las características de este escenario. Asimismo, requerirá retomar lo trabajado en las propuestas de lectura que focalizan en algunas expresiones (magnífico, espléndido, maravilloso), construcciones (de oro, de seda, de mármol) o directamente su acumulación; recursos del discurso literario con los cuales el narrador consigue mostrar un estilo de vida lujoso propio de la realeza. Las escrituras de trabajo producidas a partir de la lectura de las descripciones de otros palacios constituyen un insumo sumamente valioso al que recurrir para dicha expansión.

Antes de escribir, la o el docente orienta una planificación colectiva que recupere qué ambientes tiene el palacio y en qué orden podríamos abordar esa descripción: vista general del palacio, vestíbulo, salón de fiestas, habitaciones, por ejemplo. Además propone hacer un punteo de los objetos que podrían aparecer en cada uno de los espacios.

- Los castillos son construcciones muy imponentes vistos de afuera ¿Qué cosas pueden llamar la atención de los invitados antes de entrar?

- En los palacios trabaja un gran número de personas. ¿Dónde les parece que las incluirían?

- ¿Qué objetos no podrían faltar en las mesas del banquete?

Para animarlos a escribir, se sugiere ofrecer un inicio como punto de partida de la descripción de cada uno de los espacios que se podría incluir (Ver Anexo. El palacio de fiesta).

Luego de escribir, la maestra o el maestro puede seleccionar de los escritos de sus estudiantes algunos fragmentos que presenten un problema de escritura común a muchos. Por ejemplo, podría elegir algunas descripciones muy breves que no logren dar cuenta de la riqueza del espacio y compartirlas con todo el grupo en el pizarrón para una revisión colectiva. Mostramos un ejemplo de intervención posible.

- Leamos la descripción de las mesas del salón que hizo un compañero.

“En el magnífico salón estaban las mesas con mucha comida, tenedores y cuchillos de oro y platos de oro”.

- ¿Qué sugerencia podemos hacerle para que se note aún más que es una mesa propia de reyes?

- ¿Les parece que podemos agregar otros elementos a esa mesa o a su alrededor? ¿Cuál? ¿Dónde lo añadimos?

- En vez de “mucha comida”, ¿qué otro término de los cuentos podemos usar para mostrar que es abundante y extraordinaria?

- Se dice de varios objetos que son “de oro” ¿Qué otra forma conocen para decir lo mismo? ¿En qué lugar lo reemplazamos?

Luego de la revisión colectiva, la o el docente solicita que cada estudiante relea su propia producción para revisar si le hace falta hacer algún cambio en relación con lo reflexionado previamente.

Escribir un retrato de la princesa

Se trata de producir un texto descriptivo centrado en la princesa de este cuento. El desafío mayor consiste en organizar por escrito toda la información sobre la protagonista que se elaboró en las sucesivas situaciones de lectura e intercambio sobre el cuento. Con este propósito, la o el docente recupera lo conversado en el marco de las propuestas de lectura que focalizan en su caracterización explícita (lo que dice el narrador de ella) e implícita, es decir, inferida por las y los estudiantes a partir de la relectura y del análisis de sus comportamientos, reacciones, sentimientos, expresiones, registrados en sus notas y en los carteles del aula. También es valioso volver sobre las características construidas a través de la comparación con otras princesas de los cuentos.

Al planificar lo que se escribirá, la o el docente guía una conversación que tienda a retomar lo que no puede faltar en la descripción de la princesa. Se sugiere la elaboración colectiva de un plan de texto que ofrezca una estructura posible para el desarrollo del retrato que van a escribir y ayude a ordenar la información sobre la protagonista: presentación del personaje, rasgos de su personalidad y semejanzas y diferencias con otras princesas.

Para profundizar en cada uno de estos aspectos, la o el docente puede desplegar la conversación sobre cada uno. Por ejemplo:

- En relación con la presentación de la princesa, recuperará quién es, dónde vive y con quiénes, cómo es físicamente, qué pasatiempos tiene.

- Sobre los rasgos de su personalidad, recuperará la reflexión sobre cómo se comporta con el sapo, cómo actúa y reacciona frente a los problemas que se le presentan.

- En relación con las semejanzas y diferencias con otras princesas, retomará qué características comparte con las princesas de la mayoría de los cuentos, en qué se diferencia, en qué situaciones se nota.

La o el docente decidirá si es conveniente que la escritura se realice de manera individual o en pequeños grupos, de acuerdo a los criterios que considere pertinentes. Durante la textualización, es importante que la maestra o el maestro opere fundamentalmente como lector, alentando a las y los estudiantes a revisar mientras escriben: promueva la relectura de lo ya escrito para saber si incluyeron toda la información prevista sobre la princesa y evaluar cómo va quedando; señale aspectos que probablemente pasen desapercibidos para sus estudiantes y ofrezca alternativas para debatir entre todos cómo resolverlos.

Una vez finalizada la primera versión, se seleccionan algunos aspectos en los que se podría focalizar la revisión, ya que no se pretende revisar exhaustivamente todo.

- ¿Está toda la información que habían planificado incluir? ¿Está organizada según los distintos aspectos?

- ¿Separaron esos aspectos en párrafos diferentes, colocando un punto aparte al final de cada uno?

- ¿Repitieron muchas veces alguna palabra como “princesa” o “sapo”? Fíjense cómo lo pueden resolver.

Para el primer punto, se trabaja revisando la planificación a fin de controlar que esté en el texto todo lo que se había previsto, y en ese orden. Para el segundo punto, probablemente la o el docente pueda remitir a algún cartel en el aula con algunas anotaciones al respecto. Si no lo hubiera, tal vez sea una buena oportunidad para abrir un espacio de reflexión sobre dónde se separa con un punto y aparte en un texto descriptivo como un retrato.

Esto también vale en relación con las distintas formas de evitar repeticiones: omitir la palabra repetida si no es necesaria para la comprensión del texto, utilizar sinónimos o frases equivalentes, como “la joven” o “la bella muchacha”; o bien reemplazar por pronombres.

Reescribir un episodio central de la historia introduciendo el punto de vista de la protagonista: la princesa cuenta la llegada del sapo al palacio hasta su transformación en un príncipe

Se propone a las y los estudiantes volver a contar un episodio central de la historia que tanto conocen –desde la llegada del sapo al castillo hasta su transformación– pero incorporando la perspectiva de la princesa sobre los hechos del relato. Durante la planificación colectiva de lo que se escribirá, es importante que la o el docente ayude a sus estudiantes a circunscribir el episodio que tienen que reescribir y a puntualizar los hechos que no pueden faltar y el orden en que deben aparecer en la secuencia narrativa. Para ello, puede compartir la relectura del episodio que tienen que reescribir y comandar la escritura colaborativa de un plan de texto a la vista de todas y todos, donde se incluyan los sucesos centrales del pasaje: la llegada sorpresiva del sapo, su ocultamiento al rey por parte de la princesa, el sinceramiento con su padre sobre lo ocurrido, la insistencia del sapo por entrar, la orden del rey de que la princesa cumpla con su palabra, el ingreso del sapo, etc.

Asumir la perspectiva de la protagonista supone mucho más que contar los hechos en primera persona. Implica incluir su propio punto de vista sobre los sucesos e, incluso, incorporar su voz interior. El relato original brinda algunas pistas sobre cómo piensa y siente la princesa que la o el docente puede retomar junto a sus estudiantes para imaginar nuevas formas y expresiones de la voz interior que den cuenta de sus emociones en los distintos momentos de este episodio. Por ejemplo, lo conversado en relación con lo que piensa pero no dice la princesa frente al pedido de amistad del sapo y analizar el “tono” en que se expresa su voz interna en esta ocasión.

- “¡Qué tonterías dice este sapo! ¡Que siga viviendo en el agua junto con todos los sapos! ¡No puede ser amigo de una persona! ¡Mucho menos de una princesa!

También puede proponerles recuperar los registros o las escrituras de trabajo producidas en el marco de las situaciones de lectura que profundizan en la caracterización de la princesa. Principalmente aquellas anotaciones sobre las sensaciones y los sentimientos que explican las reacciones de la protagonista ante las exigencias del sapo a lo largo de todo el episodio.

Para acompañar en el pasaje de punto de vista, sugerimos comenzar la escritura por dictado a la o al docente a partir de un inicio común que se les ofrece (Ver Anexo. La princesa cuenta su historia).

Al día siguiente del encuentro con el sapo, estaba cenando con mi padre en el palacio junto a la corte, cuando…

Es una situación valiosa para intercambiar y discutir entre todas y todos cómo les parece que contaría la princesa la llegada del sapo al palacio.

- ¿Por qué corrió hacia la puerta y luego la cerró apresuradamente? ¿Qué les parece que sintió en ese momento? ¿Cómo lo podemos escribir para que se note?

Luego de esta breve instancia colectiva, la o el docente propone continuar la escritura de forma individual. Mientras las y los estudiantes escriben, incita a ir releyendo sus escritos para comprobar si se entiende lo que han contado hasta el momento o les falta algo de lo acordado al planificar. Sobre todo, invita a revisar si en sus textos se “nota” que los hechos son contados por la princesa, por ejemplo, si han incluido cómo se siente o qué piensa en algunos momentos puntuales del episodio.

Intervenciones para la revisión diferida de la escritura

Al día siguiente o unos días después de que hayan terminado la producción, la o el docente planifica algunas instancias de revisión de los textos.

- ¿Contaste todos los hechos que incluye el episodio y en el orden correcto?

- ¿Siempre “cuenta” los hechos la protagonista? Fíjense si en algún lugar necesitan reemplazar “princesa” o “ella” por “yo”, o cambiar “el rey” por “mi padre”.

- ¿Incluiste qué siente la princesa cuando ve al sapo en la puerta del palacio? ¿Y cuando tiene que compartir con él su plato?

- ¿Siempre escribiste con mayúscula después de un punto?

Un primer momento puede estar destinado a releer la propia producción y controlar si efectivamente no omitieron contar algún hecho importante del episodio o alteraron el orden en el que suceden en el cuento. Para esta revisión global las y los puede remitir al plan de escritura que continúa en el aula como un escrito de consulta.

En una reescritura con cambio de narrador, es esperable que las y los estudiantes tengan dificultades para sostener la voz narrativa en algunos pasajes del episodio. Para que las niñas y los niños reparen en este aspecto como un posible problema de escritura, la o el docente podría plantear una instancia de revisión colectiva a partir de la selección de algunos fragmentos en los cuales la voz narrativa “fluctúe”, oscile entre la primera persona y la tercera, en la que está escrito el texto-fuente.

En una situación de revisión de un fragmento de sus escritos parecido al siguiente…

“Yo no quería dejar entrar al sapo pero el rey le dijo:

—Lo has prometido y tienes que cumplirlo. ¡Ábrele!

Así que abrí la puerta. El sapo entró saltando pisándole los pies a la princesa”.

La o el docente podría decidir focalizar en:

- El cambio involuntario de narrador cuando en el relato de la protagonista irrumpe otra voz en tercera persona en dos momentos puntuales del pasaje: en el uso del pronombre personal en “le dijo” por “me dijo” y en “pisándole los pies a la princesa” en lugar de “pisándome los pies”.

- El cambio de perspectiva del narrador que supone decir “el rey” cuando lo correcto sería mencionarlo como “padre” si la princesa es quien asume este relato.

- La inclusión de algunas expresiones que permitan a los lectores conocer cómo se siente o qué piensa la princesa en alguna situación puntual. Por ejemplo: “Así que abrí la puerta muy enojada”.

- En un texto narrativo en los que se incluyen diálogos podría ser necesario avanzar en las formas de incluir la voz de otros personajes del episodio y en las marcas de puntuación que acompañan el discurso directo: dos puntos, raya de diálogo, signos de interrogación o exclamación.

Para las revisiones colectivas, cada docente selecciona algunos aspectos de los textos que sean relevantes para la mayoría de las producciones escritas y prevé no más de dos instancias para ello. En estas situaciones, luego de reflexionar entre todas y todas sobre el problema planteado y pensar posibles soluciones textuales, se propone a las y los estudiantes revisar sus escrituras con alguna indicación en particular. Por ejemplo.

- Relean su escritura y revisen si:

- en su relato siempre “cuenta” los hechos la protagonista;

- fíjense si en algún lugar no tienen que reemplazar “princesa” o “ella” por “yo” o cambiar “el rey” por “mi padre”;

- incluyeron qué siente la princesa cuando ve al sapo en la puerta del palacio. ¿Y cuando tiene que compartir con él su plato?

En caso de que el escrito de alguna o algún estudiante lo requiriera, la maestra o el maestro puede sugerir revisar la escritura de ciertas palabras que tengan algún grado de dificultad.

- Palabras con sílabas complejas: puede suceder que persistan algunas omisiones de letras en palabras con sílabas compuestas por CVC (favor, gigante) o CCV (padre, promesa, plato), CCVC (príncipe), CVVC (puerta, cuarto). Con algunas y algunos estudiantes estas u otras palabras podrían retomarse también en una situación de reflexión diferida del momento de la revisión del texto.

- Palabras con alguna particularidad ortográfica: bosque, pequeña, rey, habitación, almohada, hermoso.

Reflexión sobre el lenguaje

Para comenzar a pensar sobre los usos de la mayúscula

Una vez que las y los estudiantes hayan adquirido la base alfabética del sistema de escritura, la maestra o el maestro puede iniciar la reflexión sistemática sobre algunos usos de las mayúsculas, reflexión que les permitirá incorporar progresivamente esta convención a sus propias producciones. En este apartado (Ver Anexo. ¿Se escriben con mayúsculas) desarrollamos una propuesta que aborda una primera aproximación al uso de la mayúscula, que depende de la puntuación del texto y de la distinción entre sustantivos comunes y propios.

Situación 1

En primer lugar, la o el docente puede proponer a sus estudiantes que relean algunos pasajes del cuento a partir de interrogantes que focalizan en este problema ortográfico. Por ejemplo.

- Volvamos a leer un momento del encuentro entre la princesa y el sapo en el palacio en la página 21: “Ella le acercó el plato dorado. El sapo comió a gusto, pero ella apenas probó bocado”. Fíjense cómo está escrito “el” aquí, aparece dos veces escrito de dos maneras diferentes: en “El sapo” está con mayúscula y en “el plato” está con minúscula. ¿Por qué será?

- Ahora fíjense que pasa algo parecido con “ella”, que está escrito la primera vez con mayúscula y, luego, con minúscula. ¿A qué se debe esta diferencia?

En este espacio de reflexión colectiva no se espera que las primeras explicaciones sean totalmente correctas sino intentos de pensar en el problema –quizás por primera vez– debatiendo con otros. Dado que las y los estudiantes aún no han trabajado sobre el concepto de “oración” –es un contenido que corresponde al segundo ciclo–, en segundo año es suficiente con que reparen en que siempre se usa mayúscula después de punto. Para que generalicen esta conclusión, se les puede solicitar que, agrupados por parejas, se fijen si pasa lo mismo o no en otros casos en la misma escena del cuento (pp. 20 y 21).

- Ubiquen dónde hay puntos y fíjense si efectivamente lo que sigue comienza con mayúscula.

Entonces, el rey dijo:

–Lo has prometido, y tienes que cumplirlo. ¡Ve y ábrele!

La niña fue y, muy disgustada, obedeció a su padre y abrió la puerta. El sapo brincó, siempre pisándole los talones, hasta llegar a su silla.

Entonces, el animal le dijo a la princesa:

–Súbeme contigo.

Ella no quiso hacerlo. Pero el rey ordenó que lo hiciera para cumplir su promesa.

Cuando el sapo alcanzó a sentarse, dijo:

–Ahora, acércame tu plato de oro para que comamos juntos.

Ella le acercó el plato dorado. El sapo comió a gusto, pero ella apenas probó bocado.

- ¿Cuántos puntos encontraron? ¿Lo que sigue empieza con mayúscula en todos los casos o en alguno de ellos esto no se cumple?

Durante la puesta en común, seguramente las parejas concordarán en que hay nueve puntos y señalarán que –salvo en el último caso, donde se termina el pasaje transcripto– todos están seguidos por mayúscula. Es probable que algunas o algunos hayan notado que hay más mayúsculas que puntos. ¿Cómo explicar esto?

- En los tres casos siguientes, aparece una mayúscula que no está después del punto. ¿Por qué? Fíjense qué tienen en común.

Entonces, el rey dijo:

—Lo has prometido, y tienes que cumplirlo. ¡Ve y ábrele!

Entonces, el animal le dijo a la princesa:

—Súbeme contigo.

Cuando el sapo alcanzó a sentarse, dijo:

—Ahora, acércame tu plato de oro para que comamos juntos.

Una vez que las parejas hayan buscado semejanzas y se hayan puesto de acuerdo acerca de ellas, se intercambiará en el grupo total sobre las respuestas elaboradas. Resultará útil ir anotando en el pizarrón las respuestas diferentes que aparezcan e ir marcando cuántas parejas coinciden en una o más semejanzas. Seguramente todas coincidirán en que, en estos casos, la mayúscula aparece después de dos puntos (ya no después de punto, como en los casos anteriores); otros señalarán que también están después de una raya y quizá algunos recuerden que esa raya indica que hablará un personaje. La o el docente agregará aquello que las chicas y los chicos no hayan observado –por ejemplo, hará notar que antes el narrador anuncia que hablará un personaje (el rey en el primer caso y el sapo en los otros dos) y convalidará que el parlamento de los personajes es siempre introducido por una raya de diálogo–.

Finalmente, se anotarán las conclusiones elaboradas, por ejemplo:

Las mayúsculas se usan:

- después de punto;

- cuando se introduce lo que dice un personaje (después de la raya de diálogo).

Si bien no se ha reflexionado sobre todos los casos correspondientes a este uso, es importante ir anotando las conclusiones provisorias que se van construyendo y que queden registradas en algún espacio del aula (afiche, cartulina), al que se pueda recurrir en sucesivas oportunidades para revisar o completar alguna información o bien para recuperarla a la hora de escribir.

En otro momento del trabajo, se reflexionará sobre un fragmento de la escena ya citada que no fue incluido en la actividad anterior:

—Lo has prometido, y tienes que cumplirlo. ¡Ve y ábrele!

La niña fue y, muy disgustada, obedeció a su padre y abrió la puerta. El sapo brincó, siempre pisándole los talones, hasta llegar a su silla.

- Fíjense en este caso: “La niña fue y, muy disgustada…”. Pensemos qué pasa aquí, porque no hay punto ni raya de diálogo antes de la mayúscula. Podemos compararlo con este otro pasaje:

—¡Ahora descansarás, sapo repugnante!

Pero lo que cayó al suelo no fue un sapo, sino un joven de hermosos y amables ojos.

- ¿Por qué empiezan con mayúscula estas dos frases (señalando “La niña fue…” y “Pero lo que cayó en el suelo…)?

- ¿Quién dice esto?, ¿un personaje o el narrador?

A partir de esta discusión, se podrá hacer un agregado en las conclusiones anteriores:

Las mayúsculas se usan:

- después de punto;

- cuando se introduce lo que dice un personaje (después de la raya de diálogo);

- cuando el narrador retoma la palabra (después de que ha hablado un personaje).

Al desarrollar esta u otra secuencia, se podrá ver que es frecuente que el parlamento de un personaje termine con signo de exclamación o de interrogación. Más tarde, las y los estudiantes aprenderán que estos signos tienen un valor equivalente al del punto cuando cierran una oración.

Situación 2

En esta situación –además de retomar una conclusión ya elaborada– se inicia el trabajo sobre otro uso de la mayúscula: la que distingue nombres propios. Tomaremos aquí únicamente el caso de nombres de personajes y de personas.

El punto de partida puede ser la relectura de “Enrique, el fiel” y el pedido de que marquen las mayúsculas que aparecen y justifiquen su uso (Ver Anexo. ¿Se escriben con mayúscula?, punto 2). Para resolver esta propuesta, se sugiere organizar a las y los estudiantes en parejas, recordarles sobre qué problema van a seguir reflexionando y especificar el propósito de la situación: volcar en una tabla las palabras en mayúscula del texto y explicar en cada caso su uso.

En la puesta en común, puede suceder que para algunas chicas y algunos chicos no sea fácil explicar sus conclusiones. La o el docente favorecerá la participación de todas y todos sus estudiantes en la explicitación de argumentos, recuperará aquello que se ha conversado en diferentes parejas y, si es necesario, ofrecerá justificaciones para ponerlas en discusión.

- Todas las parejas (o la mayoría de ellas) se dieron cuenta de que después del punto siempre se escribe con mayúscula. ¿Quieren dar ejemplos?

- En varios grupos estaban discutiendo sobre la mayúscula de “Enrique”: algunos decían que tenía mayúscula porque estaba después de un punto (en “Enrique se había entristecido de tal modo cuando su señor fue convertido en sapo…”) pero otros se fijaron en que Enrique está mencionado varias veces, siempre con mayúscula, aunque no estaba después de punto. Entonces, ¿por qué va con mayúscula?

Después de dar lugar a que algunas o algunos estudiantes respondan, la o el docente puede plantear (Ver Anexo. ¿Se escriben con mayúscula?, punto 3):

- Sigan pensando en esta pregunta mientras ponen las mayúsculas que faltan en la propuesta siguiente.

Y una vez que las y los estudiantes hayan corregido el pasaje:

- Ustedes pusieron en mayúscula “Blancanieves”. ¿Por qué?

- En varias parejas, escuché que tenía mayúscula porque era la primera palabra del texto, pero señalaban también que es el nombre de un personaje, como Enrique. ¿Se habían dado cuenta de que los nombres de los personajes se escriben con mayúscula? ¿Podemos dar otros ejemplos? (Hansel y Gretel, Caperucita Roja, Cenicienta, Superman, El Hombre Araña).

- ¿Qué otros nombres se escriben con mayúscula, además de los de los personajes?

Seguramente las y los estudiantes se referirán a sus propios nombres, a los de sus familiares y al de sus mascotas. Después de confirmar que todos son nombres propios y van con mayúsculas, se podrá plantear:

- Hay diferentes maneras de nombrar a las chicas y los chicos y a los personajes: se puede decir “Blancanieves” o “la princesa”; “Martín” o “el niño”; “Paula” o “la maestra”; “Enrique” o “el lacayo”.

- Fíjense en las palabras que fui escribiendo en el pizarrón: ¿por qué “Blancanieves” va con mayúscula y “princesa” con minúscula?, ¿Por qué “Martín” va con mayúscula y “niño” con minúscula?

Después de que las y los estudiantes han expresado sus respuestas y conversado acerca de ellas, si lo considera necesario la o el docente podrá agregar:

- Una nena me dijo una vez: “Mi perro se llama Whisky. Perro va con minúscula y Whisky va con mayúscula porque perros son todos. Si grito “perroooo”, vienen todos los perros, pero si llamo ¡Whiiiiskyy!, viene solo el mío”. ¿Qué piensan ustedes de esta explicación?

Finalmente, se retomarán las conclusiones ya elaboradas acerca del uso de mayúsculas, para agregar que también se usan en los nombres propios de personas o personajes. Y se aclarará que lo que distingue a los nombres propios es que designan a un individuo específico –personaje o persona–, en tanto que los nombres (o sustantivos) comunes se escriben con minúscula porque se refieren a cualquier persona o personaje de cierto tipo –princesa, rey, hada, bruja, mujer, hombre, papá, mamá, niña, niño, joven, viejo–.

Estas conclusiones podrán extenderse a otros sustantivos propios a medida que se vayan encontrando –a lo largo de otras secuencias o actividades habituales– nombres de personajes, de autoras y autores, y también de lugares específicos (países, ciudades, etc.).

Para asegurar la vinculación entre los temas que son objeto de reflexión y la escritura, es fundamental revisar los textos producidos a lo largo de la secuencia –así como las producciones posteriores– considerando lo aprendido acerca de las mayúsculas. Puede resultar útil propiciar además la revisión de un párrafo recreado expresamente en el cual aparezcan errores en el uso de mayúsculas.