Claves para elaborar proyectos socioeducativos con perspectiva ambiental

Propuesta didáctica y orientaciones pedagógicas para acompañar a los equipos docentes en la elaboración de proyectos socioeducativos con perspectiva ambiental.

Creado: 23 abril, 2025 | Actualizado: 30 de mayo, 2025

Autoría:

Índice

Algunas definiciones de ambiente, problemas y conflictos ambientales

Los mapeos ambientales como herramienta

Presentación

Desde una perspectiva integral que considera lo social, lo ambiental y lo comunitario, las políticas socioeducativas bonaerenses promueven la inclusión y el acompañamiento de las trayectorias, así como la transformación de las prácticas educativas y la reflexión sobre las mismas.

En ese marco, la línea de trabajo Cuidar el Ambiente promueve la elaboración de proyectos socioeducativos para la enseñanza y los aprendizajes, vinculados al cuidado del entorno y a la producción de saberes socialmente significativos sobre la cuestión ambiental. Se trabaja para fortalecer conocimientos, prácticas y relaciones propias de las infancias y juventudes bonaerenses, para dotarlas de valor y hacerlas parte de sus trayectorias educativas. Además, se promueve la articulación familiar y comunitaria para la intervención colectiva en la planificación y ejecución de proyectos centrados en la Educación Ambiental Integral (EAI).

Como parte de los Lineamientos Prioritarios 2024-2027 de la Dirección de Políticas Socioeducativas (DPS) se sostiene que:

Es menester pensar los vínculos desde una política de cuidado integral que transversalice la Educación Sexual Integral y la Educación Ambiental Integral. Atendiendo a la normativa vigente, a la ampliación y complejización que implica la promoción y protección de derechos y a los desafíos de la agenda del siglo XXI. (DGCyE, 2024, p. 9)

En este sentido, en el documento Cuidar el Ambiente (DGCyE, 2022) se expresa que la educación ambiental:

[…] varía según cada espacio de la diversidad provincial, sin presuponer un sentido único y homogéneo, adquiriendo significantes, jerarquías y problemas específicos según se trate de conglomerados urbanos, pequeñas localidades, zonas rurales o costeras, islas, entre otras. Es necesario potenciar el rol de las familias en los proyectos de educación ambiental, retomando saberes y legados familiares, maneras de organización del trabajo en ámbitos rurales, participación en diversas actividades, entre otras maneras posibles. (p. 3)

Desde 2021, año en que fue sancionada la Ley de Educación Ambiental Integral 27621, se trabaja de manera articulada con todos los niveles y todas las modalidades de la educación provincial y con el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, para implementar, tal como lo determina la norma, la Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral (EJEAI) en todo el territorio bonaerense.

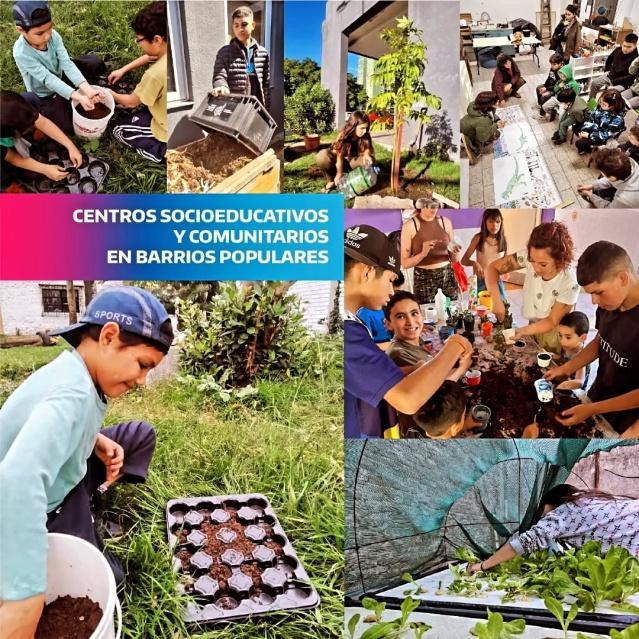

En un proceso paralelo a las acciones mencionadas, desde la DPS se desarrollan articulaciones con los programas Patios Abiertos, Centros Socioeducativos y Comunitarios, Educación Solidaria, Parlamento Juvenil, Turismo Educativo, Coros y Orquestas, y Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas, con el propósito de generar experiencias colectivas de reflexión y aprendizaje en relación con el cuidado del entorno, la adquisición de hábitos sustentables, el cuidado del patrimonio natural y cultural, el respeto y valor por la biodiversidad, y la construcción de ciudadanía ambiental. Todo ello mediante diferentes acciones de acompañamiento, formación e intervención, de acuerdo con los principios que se expresan en el artículo 3 de la Ley de EAI.

Fuente: Archivo DGCyE.

En esta oportunidad, se presenta una propuesta para implementar en espacios educativos, que profundiza las nociones relativas a la definición de ambiente y a la identificación y el reconocimiento de problemas y conflictos socioambientales. Se comparten, también, herramientas didácticas para abordar las particularidades de cada territorio como los diagnósticos ambientales, la planificación, los mapeos ambientales y la cartografía social.

Esta propuesta permite cumplir con la implementación de la EAI desde un enfoque crítico en clave de derechos. En este sentido, busca abrir espacios para articular saberes sociales y aspectos de la vida en comunidad, junto con saberes académicos. El propósito es abordar la complejidad de la cuestión ambiental, así como también recuperar y retomar experiencias previas en el acompañamiento de proyectos socioeducativos para fortalecer sus objetivos pedagógicos.

Fue pensada para adaptarse a cualquier nivel, modalidad y/o programa socioeducativo, en función de los contenidos que se estén abordando, la propuesta pedagógica que se esté desarrollando, la planificación, el Proyecto Institucional (PI) o socioeducativo. Asimismo, pueden realizarse las modificaciones que se crean pertinentes de acuerdo con estas variables y teniendo en cuenta que las actividades son siempre situadas en un contexto socioeducativo específico.

Objetivos

- Aportar herramientas pedagógicas para las y los docentes que trabajan con temas socioambientales, de modo que incorporen a los procesos de enseñanza y aprendizajes conceptualizaciones en torno a la problemática y conciencia ambiental.

- Promover la implementación de propuestas áulicas para la formación de sujetos sociales críticos y ciudadanías responsables y comprometidas con la defensa y el cuidado del ambiente.

Algunas definiciones de ambiente, problemas y conflictos ambientales

Antes de comenzar con la lectura se plantean algunas preguntas disparadoras para pensar el abordaje de la cuestión ambiental:

- ¿Conocían la Ley de Educación Ambiental Integral (EAI)? ¿Qué otras normativas conocen vinculadas con el cuidado del ambiente? ¿Qué organismos nacionales e internacionales reconocen que trabajan sobre estos temas? ¿Algunas tienen impacto en la comunidad donde trabajan? ¿Se encuentra incluido el tema "ambiente" en el Proyecto Institucional de la escuela o las escuelas en las que ejercen? ¿De qué manera?

¿De qué se habla cuando se habla de ambiente?

Hablar de ambiente es hablar del espacio común, de todo lo que rodea a las personas y de las relaciones que se establecen con cada elemento del entorno. Esta perspectiva pone en tensión la visión antropocéntrica occidental según la cual el ser humano es el centro del universo y todos los elementos están al servicio de su supervivencia, deseos y necesidades, sin medir las consecuencias y el daño que esto puede causar en su hábitat.

El ambiente es una construcción social de apropiación de las condiciones naturales, acumulación de la producción y poder en el territorio.

[...] el ambiente es una construcción histórica que se constituye de manera dinámica a partir de la compleja relación entre sociedades y naturaleza. En dicha dialéctica se producen conflictos, tensiones y existen actores sociales que tienen más responsabilidad que otros en la generación de los problemas ambientales. (DGCyE, 2023, p. 2)

Cuidar el ambiente es cuidar el entorno, es cuidar-nos, pero también es saber distinguir y reconocer las luchas de poder y de producción que allí se establecen.

¿Y cuándo se habla de Educación Ambiental Integral?

La conformación del campo de la Educación Ambiental se encuentra en los aspectos históricos y en los procesos de evolución y lucha que se fueron dando a lo largo de las décadas, al punto de constituirse como campo político y pedagógico. La Educación Ambiental en América Latina, y en especial en la Argentina, tiene un lugar en la historia de dichas disputas y presenta un avanzado desarrollo en la actualidad. Se puede reconocer, entre otros aspectos, en la aprobación de Ley 27621 que establece el derecho a la Educación Ambiental Integral como una política pública nacional, con el objetivo de promoverla e incorporar los nuevos paradigmas de la sostenibilidad en los ámbitos educativos (artículo 9).

Pensar a la educación ambiental desde un enfoque crítico en clave de derechos es un compromiso y desafío. Construir una ciudadanía participativa, democrática y responsable en el cuidado del ambiente garantizará la presencia de ciudadanas y ciudadanos que velen por el ejercicio del derecho a un ambiente sano.

Diferenciar “problema” de “conflicto ambiental”

Los problemas ambientales se caracterizan por ser persistentes, estar en continuo aumento, ser de difícil solución, responder a múltiples factores –ecológicos, económicos, sociales, culturales, éticos, entre otros– y tener consecuencias que exceden el tiempo y el lugar en el que se generan. A su vez son parte de problemas más profundos y tienen múltiples y complejas soluciones.

Los conflictos ambientales son aquellos ligados al acceso y al control de los recursos naturales y el territorio que suponen, por parte de los actores implicados, intereses y valores divergentes acerca de ellos, en un contexto de asimetrías de poder. También se producen cuando están involucradas distintas percepciones respecto de una misma problemática, por esto es importante abordarlos desde una perspectiva que los conciba como un campo de fuerza y lucha simbólica en la cual están en disputa significados y representaciones que se configuran como formas culturales de apropiación del mundo material y simbólico. De este modo, los conflictos ambientales expresan las tensiones generadas por el tipo de vínculo entre sociedad y naturaleza.

A continuación se sugieren una serie de preguntas para reflexionar que pueden funcionar como disparadoras para trabajar los proyectos con las y los estudiantes:

- ¿De qué hablamos cuando hablamos de ambiente? ¿Qué problemáticas o conflictos ambientales reconocen en su comunidad? ¿Qué estrategias de cuidado ambiental se aplican a nivel municipal, provincial o nacional, ya sean del sector público o privado? ¿Se vinculan de alguna manera con proyectos educativos? ¿Qué inquietudes sobre el cuidado del ambiente manifiestan las y los estudiantes de la institución o las instituciones en la/s que trabajan?

El diagnóstico ambiental

¿A qué se llama diagnóstico y por qué es importante realizarlo previamente?

Es el primer momento de una planificación, el punto de partida para el diseño de cualquier proyecto que pretenda dar respuesta a la problemática de una comunidad.

Esta etapa permite conocer las características del entorno en el que se intervendrá, identificar las necesidades que allí se presentan y ordenar la información obtenida para el diseño de la planificación. Intenta dar cuenta de la realidad abordada, precisando la naturaleza y magnitud de los problemas ambientales existentes e indagando el por qué y cómo de las cosas.

Los datos recabados durante el diagnóstico son claves para el éxito de una buena planificación. No se puede planificar sin diagnosticar previamente.

Etapas del diagnóstico

Actividad realizada en el Patio Abierto de la Escuela Primaria 9 de Berisso. Fuente: Archivo DGCyE.

Prediagnóstico o diagnóstico de situación

Es la primera aproximación al objeto de estudio, el primer acercamiento que permite describir las características generales que se reconocen del ámbito a analizar, a partir de la observación y de los datos disponibles a priori. En esta instancia no hay apreciaciones de carácter subjetivo ni análisis interpretativo de la información.

Diagnóstico en profundidad, participativo y ambiental

Toma los datos del prediagnóstico como base. Permite conocer y abordar desde una perspectiva analítica ambiental, los problemas y/o conflictos ambientales presentes en el espacio de intervención. Debe abarcar los siguientes puntos:

- identificar y analizar los modos de relaciones entre los actores involucrados;

- reconocer los mecanismos de poder y toma de decisiones que se dan entre ellos;

- visibilizar las tensiones y contradicciones que puedan estar generando el problema o conflicto ambiental.

En esta instancia aparecen las apreciaciones subjetivas y analíticas sobre la realidad observada. Una vez que se determine el problema o los problemas ambientales se organiza la información para el diseño de una planificación y su posterior implementación.

La planificación

¿Qué es la planificación? ¿Por qué es importante planificar? ¿Para qué sirve?

Es la posibilidad de intervenir, decidir y actuar sobre una realidad, un problema o una situación para producir un cambio hacia otra situación deseada. La situación dada se configura entonces como lo real, la utopía como lo deseable y, entre ellas, la viabilidad aparece como una categoría fundamental –ya que la planificación está ligada siempre a la racionalidad–. Como proceso orientado hacia el futuro, ayuda a conjugar la utopía con la realidad, a armonizar lo que es y lo que debería ser, a visibilizar un horizonte de posibilidades concretas. No hay planificación sin utopía, sin sentido y voluntad de cambio.

Ella está en el horizonte [...] me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para caminar. (Galeano, 1993, p. 230)

La planificación generalmente consta de:

- objetivo general;

- objetivos específicos;

- actividades vinculadas con cada objetivo específico (pueden ser más de una por objetivo);

- calendarización de las actividades propuestas;

- monitoreo/evaluación (metas propuestas, resultados esperados, logros obtenidos).

¿Y la gestión?

Es la acción en sí misma que permitirá alcanzar el logro de los objetivos, la realización de las actividades concretas que surgen de la planificación y se encuentran plasmadas en la calendarización. Es la implementación del proyecto. En esta etapa es fundamental la disponibilidad de las y los responsables que intervienen en las actividades.

La característica más importante a tener en cuenta en esta instancia y el desafío principal de la gestión es la imprevisibilidad y el cambio permanente, ya que la realidad está en continuo movimiento y siempre intervenida por imprevistos.

Este movimiento constante de lo planificado en combinación con la imprevisibilidad, –así como también los aspectos urgentes por sobre los importantes, o la innovación por sobre la continuidad, etc.– generan tensiones entre los opuestos que demandarán encontrar el equilibrio permanente entre ambos. En este tipo de decisiones se jugará el éxito o no de los objetivos.

Fuente: Archivo DGCyE.

Y siempre… la evaluación

Es parte orgánica de la planificación. Facilita la prevención de las dificultades y la reparación de los errores. Permite rediagnosticar y ajustar los planes o proyectos a futuro.

Es un proceso complejo de reflexión y análisis crítico que se orienta a entender lo que está en curso, con sus diferentes matices y particularidades. Atraviesa el proyecto desde las primeras ideas hasta sus instancias finales.

Existen, principalmente, tres tipos de evaluación.

- De resultados: mide el cumplimiento de los objetivos del proyecto (eficacia).

- De proceso: conoce y analiza el funcionamiento de las diversas etapas del ciclo del proyecto.

- De impacto: da cuenta de los logros del proyecto y de los cambios que se producen durante su desarrollo en quienes participan de él.

Se propone una pausa para pensar:

- ¿De qué manera se hace presente en las instituciones educativas el tema “ambiente”? ¿Cómo se visualizan las problemáticas ambientales en la institución? ¿Con qué estrategias se abordan estas problemáticas? ¿Qué recursos educativos se utilizan para trabajar este tema? ¿Por qué es importante involucrarse en temas ambientales? ¿Consideran que a partir de esta línea de acción se puede pensar un proyecto ambiental? ¿Qué implicancias tiene la EAI en la producción de nuevos sujetos sociales capaces de comprender la complejidad de nuestro tiempo?

Los mapeos ambientales como herramienta

Los mapeos proponen una metodología de construcción social colectiva de mapas. En tanto práctica, resultan interesantes por el proceso de construcción que se genera entre las y los participantes y las vivencias y percepciones del territorio en el que viven. Son una forma de diagnóstico participativo ya que se realizan con la comunidad en la que se está interviniendo. También son instrumentos de comunicación. Contienen y sintetizan información, al tiempo que transmiten mensajes mediante símbolos o convenciones diversas como los colores y los pictogramas (tipografías que representan un objeto).

Se puede decir que la confección de un mapeo no es un acto técnico y científico. Implica la lectura y la interpretación del mundo en función de una determinada sociedad, de un determinado momento histórico, de una posición social o de una estrategia política o económica.

¿Quiénes pueden mapear el territorio?

El mapeo ambiental es una herramienta colectiva para la elaboración de diagnósticos ambientales en la que pueden participar todas y todos quienes habitan un territorio determinado: ambientalistas, científicas y científicos, organizaciones sociales, políticas y estudiantiles, docentes, actores privados, entre otros.

¿Qué genera el mapeo?

Convoca al diálogo y al debate en tanto permite recuperar percepciones y saberes ambientales de los actores involucrados, así como también reconstruir los modos en que viven y se relacionan con el territorio. Favorece el pensamiento colectivo, potencia la planificación y el desarrollo de proyectos territoriales con perspectiva transformadora.

¿Qué se puede mapear?

Existe una variedad significativa de temas de acuerdo con el interés de las y los participantes. Entre ellos, los más frecuentes son:

- contaminación del agua;

- gestión integral de residuos (GIRSU);

- contaminación por agrotóxicos;

- contaminación sonora;

- procesos urbanísticos-suburbanización;

- zonas críticas inundables.

Escala de mapeos

Fuente: Archivo DGCyE.

Ejemplos de mapeos

- Mapeo de humedales en la Cuenca del Río Luján: Cuenca del Río Luján, provincia de Buenos Aires (Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, s/f.).

- Mapeo de condiciones de hábitat en la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar [tomado del Portal Continuemos Estudiando, 2020]).

- Mapeo de zonas inundables (Autoridad del Agua, s/f).

- Otros: mapeo de espacios verdes y mapeo de reservas urbanas.

Implementación de un mapeo colectivo: escucharse, pensar y planificar

Para realizar un mapeo de las características propuestas, se deben organizar y planificar las diversas etapas del trabajo.

Escucharse. ¿Cuáles son los problemas ambientales que se reconocen en la comunidad y que generan preocupación?

Para este primer momento se propone invitar a diferentes actores de la institución educativa y la comunidad que, junto a las y los estudiantes, analizarán de manera colectiva la realidad para determinar cuáles son los problemas ambientales. En este punto se da prioridad a la voz de cada participante. Es importante dedicar un tiempo de escucha atenta y reconocimiento de las distintas percepciones que hay sobre el conflicto. Cada una o uno individualmente deberá identificar problemáticas y conflictos según su mirada, percepciones y sentimientos. Luego lo compartirá con las y los demás. Esto ayudará a analizar las distintas aristas del problema y aportará elementos para diseñar parte del camino que se debe recorrer para lograr los objetivos.

Pensar. ¿Es posible hacer algo para solucionarlos?

En esta segunda instancia, se exponen las reflexiones de las y los estudiantes, obtenidas durante el primer momento, frente a referentes de la escuela y la comunidad. Se debe dar prioridad y hacer hincapié en el entramado que se construye desde la reflexión junto a otras y otros. Se atiende el reconocimiento de situaciones y reflexiones similares así como las diferencias reconocidas en los relatos del momento anterior, tendiendo a encontrar los puntos y acuerdos para la acción. Se pasa así de un primer momento de reflexión individual compartida a un momento de reflexión colectiva. La socialización de percepciones, saberes, tensiones y disputas posibilita la construcción de un mapeo colectivo.

Planificar. ¿Qué hacer, cómo y con quiénes?

Finalmente, y de manera conjunta, se diseña la estrategia que se considera más conveniente para los objetivos propuestos. Al definir esto se comienza a construir un plan de acción. Lo primero que se debe hacer es definir quiénes serán los actores intervinientes en el proceso que se va a emprender. Luego se debe pensar en acciones concretas y asignar roles, responsabilidades y tiempos para cada acción.

Y luego del mapeo, ¿qué?

Una vez finalizado el mapeo es fundamental sistematizar la información obtenida y las actividades propuestas para transformarlas en insumo social para la divulgación de sus resultados. Esto permitirá generar las posibilidades de construcción de nuevas estrategias y planificaciones, destinadas a mejorar los entornos en los que se vive con miras a lograr un ambiente sano, diverso, con justicia social y ambiental.

Se proponen una última serie de preguntas para profundizar el abordaje y la elaboración de los proyectos:

- ¿Cómo se encuentra organizado el territorio en el que trabajan? ¿De qué manera los problemas ambientales están presentes en esa configuración territorial? ¿Qué proyectos de educación ambiental están desarrollando en sus comunidades? ¿Qué acciones están impulsando o quieren impulsar desde sus instituciones? ¿Conocen alguna organización cercana a la institución educativa que se involucre en temas ambientales? ¿Qué propuesta o acciones se pueden hacer desde la participación estudiantil en este proyecto? ¿Con qué actores o instituciones de la comunidad en general se podría articular para llevar adelante acciones en el marco de un proyecto socioeducativo en clave ambiental?

Referencias bibliográficas

DGCyE. (2023). Documento de apoyo curricular para la implementación de la Educación Ambiental Integral (EAI) en las instituciones educativas de nivel secundario. La Plata, Dirección General de Cultura y Educación, Subsecretaría de Educación, Dirección Provincial de Educación Secundaria.

DGCyE. (2024). Principios de la Ley de Educación Ambiental Integral (EAI) en los espacios curriculares del nivel Secundario. Documento de trabajo. La Plata, Dirección General de Cultura y Educación, Subsecretaría de Educación, Dirección Provincial de Educación Secundaria.

DGCyE. (2022). Mes y semana de la Educación Ambiental. La Plata, Dirección General de Cultura y Educación, Subsecretaría de Educación, Dirección Provincial de Educación Secundaria.

DGCyE. (2022). Cuidar el Ambiente. La Plata, Dirección General de Cultura y Educación, Subsecretaría de Educación, Dirección de Políticas Socioeducativas.

DGCyE. (2024). Lineamientos Prioritarios 2024-2027. La Plata, Dirección General de Cultura y Educación, Subsecretaría de Educación, Dirección de Políticas Socioeducativas.

Galeano, E. (1993). Las Palabras Andantes. CATáLOGOS.

Ley 27621 (2021). Ley para la implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina. 3 de junio de 2021.

MEN. (2021). Ambiente. Colección Derechos Humanos, género y ESI en la escuela. Ministerio de Educación de la Nación.