Desafíos de la enseñanza de Malvinas

Actividades vinculadas al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas destinadas al Nivel Superior.

Creado: 28 marzo, 2025 | Actualizado: 23 de mayo, 2025

Autoría:

Índice

¿Qué pasó en la guerra de 1982?

Malvinas y la soberanía

El 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha destinada a recordar a quienes murieron en la guerra, reconocer a los sobrevivientes y acompañar a las familias de los caídos, las veteranas y los veteranos. Al mismo tiempo, esta efeméride invita a reflexionar qué significa vivir en comunidad en una nación democrática fundada en el ejercicio de la soberanía popular.

Para su abordaje en las escuelas se sugiere recuperar el concepto de soberanía, que atraviesa la historia y el sentido de la causa Malvinas, desde cuatro aspectos.

En primer lugar, porque la República Argentina mantiene desde hace 192 años un diferendo de soberanía con el Reino Unido sobre las islas del Atlántico Sur y los espacios marítimos circundantes.

Después de la Revolución de Mayo las islas, al igual que el territorio continental, fueron heredadas de la corona española. Argentina realizó varios actos de soberanía en el Atlántico Sur: la toma de posesión de la islas por parte de David Jewett en 1820 y la designación de Luis María Vernet como Comandante Político Militar el 10 de junio de 1829, que implicó el desarrollo de un proyecto de poblamiento. La ocupación ilegítima británica, ocurrida en 1833 y denunciada por Argentina desde entonces, fue un acto que se valió de la fuerza, y no del derecho, para consumarse.

Plano geográfico de la Isla Oriental de Malvinas levantado por Luis Vernet con base en los reconocimientos realizados en 1826, 1827 y 1828. Fuente: Conicet, Cenpat.

La soberanía, entonces, ocupa un lugar central en la “cuestión Malvinas”. Es decir, en la historia de este diferendo. El reclamo argentino está contemplado en la Disposición transitoria primera de la Constitución Nacional*, lo que es indicativo de su importancia: la ocupación ilegítima de las islas por parte de Gran Bretaña constituye una violación a la integridad territorial argentina.

*El texto de la Constitución Nacional señala que “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.”

Por otro lado, este reclamo inscribe a la Argentina en una historia de interés universal: la historia de la descolonización. En efecto, parte del territorio argentino se encuentra aún hoy ocupado ilegítimamente por el Reino Unido en una de las fases históricas de su expansión colonialista.

En segundo lugar, Malvinas no es únicamente la historia de un diferendo de soberanía, es también un símbolo nacional sobre el que se urdieron identificaciones colectivas y demandas de justicia asociadas con el deseo de vivir en una nación soberana y efectivamente emancipada.

Ya en el siglo XIX el poeta, político y militar José Hernández consideraba a las Malvinas como un caso patente de injusticia y despojo, razón por la cual la lucha por la recuperación de las islas se volvía un espejo a seguir para reclamar justicia para aquellas personas despojadas en el continente argentino.

En los años treinta del siglo XX, intelectuales como Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz sostenían desde la Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina (FORJA) que la ilegítima ocupación inglesa de las Malvinas constituía una prueba contundente del control extendido que ejercía el Reino Unido en la estructura productiva, social e ideológica argentina, de modo tal que recuperar las islas representaba el punto de partida para liberar a la nación de su estatuto semicolonial.

En los años setenta, el músico argentino Atahualpa Yupanqui nombrará a las islas como la hermanita perdida, en un canto dedicado a abrazar a quienes también se sentían extraviados en un país sumido en sucesivas crisis políticas y económicas.

En 1971 Atahualpa Yupanqui compuso “La hermanita perdida”, un tema clásico sobre Malvinas como causa de soberanía pendiente. Fuente: Estudio Luisita tomada de Wikimedia Commons.

Estos sentidos utópicos asociados con las Malvinas se aprecian también en la carta que en 1982 el maestro-soldado Julio Cao escribe a sus estudiantes de tercer grado de una escuela de La Matanza: les promete volver para llevarlas y llevarlos en un inmenso cóndor a las islas Malvinas, un lugar entrañable al que define como el “país de los cuentos”.

De este modo, distintas generaciones imaginaron, a través de la recuperación de las Malvinas, formas de vida colectiva más fraternas y justas. Como símbolo colectivo, Malvinas enlaza a la soberanía popular con la soberanía nacional y territorial.

En tercer lugar, y sabiendo que estos sentidos utópicos asociados con Malvinas fueron alcanzados por el conflicto de 1982, Malvinas es también sinónimo de “guerra” y el recuerdo doliente de muertos y heridos en los campos de batalla. La derrota militar ocurrida en tiempos de terrorismo de Estado instala preguntas de lo más incómodas: ¿era posible ejercer la soberanía territorial en las islas Malvinas en un momento de la historia argentina en que la soberanía popular estaba ampliamente cercenada por la dictadura?

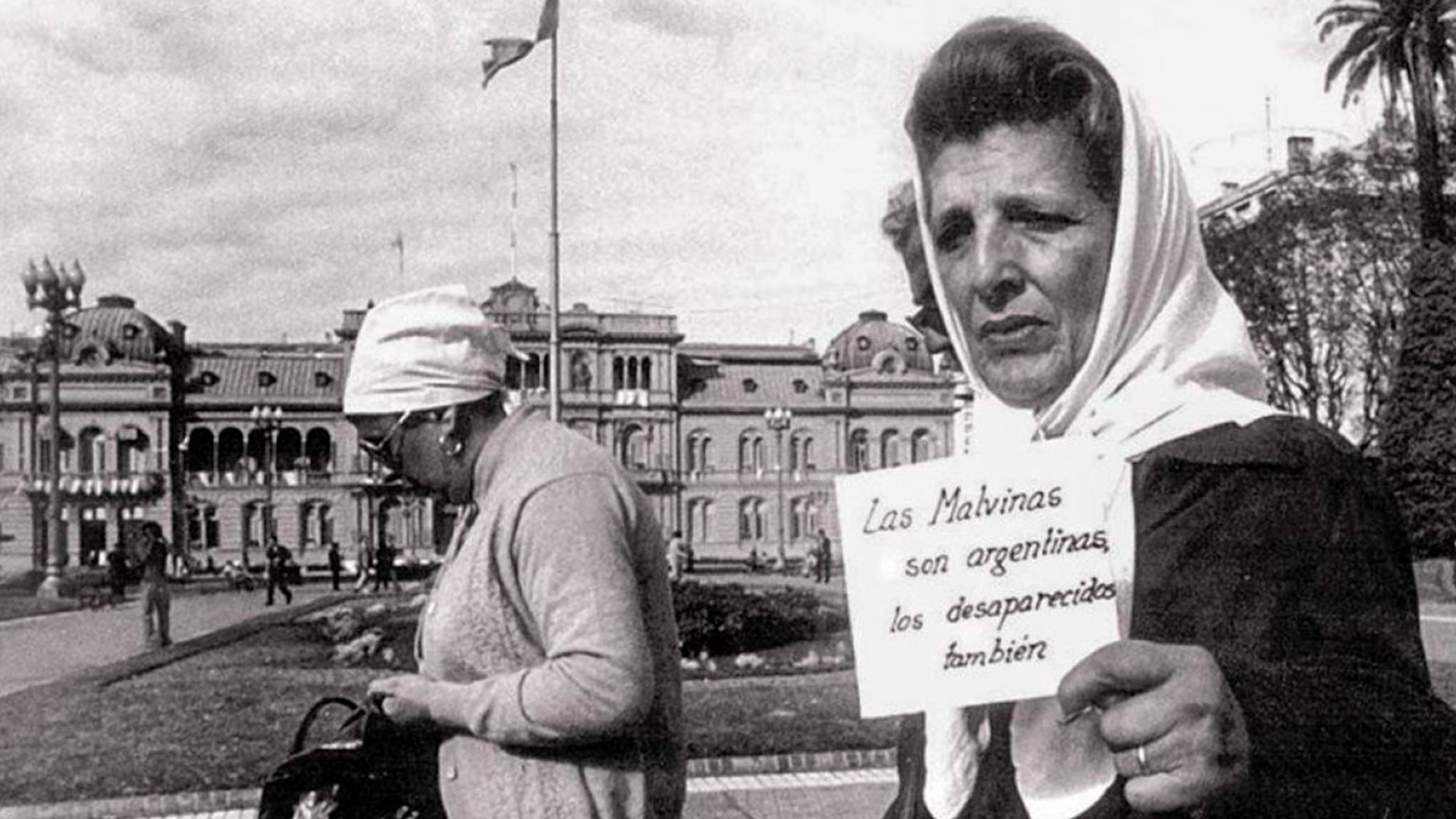

Para pensar la vida en común en democracia, toda referencia a Malvinas supone el desafío de rearticular las dos soberanías, la territorial y la popular. Este anhelo, de algún modo, estaba contenido en aquel célebre cartel sostenido por Delia Giovanola, una Abuela de Plaza de Mayo, en la última ronda de abril de 1982: “Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también”.

Esta imagen de la Abuela de Plaza de Mayo, Delia Giovanelli, dio la vuelta al mundo. Fuente: Foto de Amado Becquer Casaballe, 1982, Archivo General de la Nación.

Silenciados por la propia dictadura en su retorno al continente, los combatientes de Malvinas debieron librar un conjunto de luchas para ser reconocidos socialmente. Esas luchas, que incluían el pedido de atención a los efectos postraumáticos de la guerra y una pensión que sería otorgada, a nivel nacional, recién en 1990, formaron parte de la participación y, por ende, del ejercicio de la soberanía popular en democracia.

En este contexto de desmemoria, en el que muchos combatientes se suicidaron, quienes participaron en la Guerra de Malvinas se organizaron en distintos centros a lo largo de todo el continente argentino y desde allí comenzaron a narrar su propia historia. Acuñaron el concepto de “desmalvinización” para denunciar el abandono de motivos antiimperialistas y latinoamericanistas en el nuevo contexto democrático. De este modo, la lucha de los excombatientes pretendía revincular la construcción de instituciones democráticas con sentidos ampliados de la soberanía popular.

En cuarto lugar, en el siglo XXI, el reclamo soberano sobre las islas Malvinas se entrelaza con otras formas de acción y demandas colectivas. Por un lado, supone la desmilitarización del Atlántico Sur y la consolidación de América del Sur como una región pacífica y por otro lado, sostener que el reclamo de soberanía va de la mano de la presencia argentina con fines pacíficos en la Antártida.

En síntesis, el 2 de abril se reconoce a los caídos y veteranos en la Guerra de Malvinas y en ese reconocimiento se reúnen motivos de larga data y otros propios del siglo XXI por los que importa sostener que las Malvinas son argentinas y constituyen un asunto de soberanía de suma importancia para las argentinas y los argentinos.

¿Qué pasó en la guerra de 1982?

La Guerra de Malvinas fue un enfrentamiento bélico entre Argentina y Gran Bretaña ocurrido durante el siglo XX. Es un acontecimiento difícil de explicar porque implica reconocer que se libró por una causa soberana justa, aunque en el contexto de una dictadura en la cual la soberanía popular estaba suspendida.

El conflicto se extendió por 74 días, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. En ella perdieron la vida 649 argentinos y 255 británicos. Las tropas nacionales estaban integradas por personal de las Fuerzas Armadas: soldados conscriptos de todas las provincias del país, mayoritariamente de las clases 1962 y 1963, que se encontraban bajo el régimen del Servicio Militar Obligatorio, y mujeres que viajaron en calidad de instrumentadoras quirúrgicas, enfermeras o radioperadoras, entre otras funciones. Se estima que en la guerra participaron más de veinte mil combatientes.

En la publicación Palabras clave (para una pedagogía de la memoria) (Portal Continuemos Estudiando, 2025), se incluye la categoría “Guerra de Malvinas” entre los cincuenta términos que se desarrollan. Se sugiere su lectura para abordar en profundidad los detalles del conflicto bélico.

Foto de Violeta Rosemberg. Archivo DGCyE.

Actividades

1. En el texto de apertura de esta propuesta se desarrolla la idea de soberanía en relación con Malvinas desde cuatro aspectos diferentes. ¿Cuáles de ellos se consideran prioritarios para la enseñanza de Malvinas y por qué? ¿Qué actividades se podrían sugerir para trabajar en el aula la soberanía desde algunos de esos cuatro recortes?

2. Para abordar el tema de la soberanía pendiente en Malvinas y la cuestión de la soberanía territorial se propone que las y los estudiantes investiguen las condiciones en que la cuestión Malvinas fue discutida en Naciones Unidas en los años sesenta del siglo XX. Y más específicamente, que reconstruyan la posición argentina a partir del "Alegato Ruda” (1964) a partir de la siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son los títulos históricos que ostenta la República Argentina para sostener su reclamo de ejercicio pleno de soberanía en las islas Malvinas? ¿Cómo argumenta Ruda que la ocupación británica en las islas viola la integridad territorial argentina? ¿Por qué el principio de libre determinación no puede ser aplicado en el caso Malvinas como criterio para decidir su descolonización? Para esto último, pueden apoyarse en el siguiente fragmento del alegato.

[…] En tal sentido, consideramos que el principio de libre determinación sería mal aplicado en situaciones en que parte del territorio de un Estado independiente ha sido separado contra la voluntad de sus habitantes-en virtud de un acto de fuerza por un tercer Estado, como en el caso de las Malvinas, sin que exista ningún acuerdo internacional posterior que convalide esta situación de hecho y cuando, por el contrario, el Estado agraviado ha protestado permanentemente por esta situación. Estas consideraciones se ven agravadas muy en especial cuando la población originaria ha sido desalojada por este acto de fuerza y grupos fluctuantes de nacionales de la potencia ocupante la han reemplazado.

Por otra parte, la aplicación indiscriminada del principio de libre determinación a territorios tan escasamente poblados por nacionales de la potencia colonial pondría el destino de dicho territorio en manos de la potencia que se ha instalado allí por la fuerza, en violación de las más elementales normas del derecho y de la moral internacional.

El principio fundamental de la libre determinación no debe ser utilizado para transformar una posesión ilegítima, en una soberanía plena, bajo el manto de protección que le darían las Naciones Unidas.

Esta recta interpretación del principio de libre determinación se basa precisamente en la Resolución 1514 (XV), cuya finalidad principal, no debemos olvidar, es terminar con el colonialismo en todas sus formas […]

*Fragmento del Alegato Ruda, realizado por el embajador argentino José María Ruda el 9 de septiembre de 1964. Tomado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.

En Documentos históricos sobre la Cuestión Malvinas (Portal oficial del Estado argentino) es posible encontrar documentación histórica relevante para sustentar la posición nacional. Se propone que las y los estudiantes elijan tres documentos y sobre esa base organicen una clase para explicar la posición argentina en este diferendo de soberanía. Al mismo tiempo, se sugiere que elijan al menos dos de esos materiales para dar cuenta de la proximidad entre la historia de la provincia de Buenos Aires y la historia de las Islas Malvinas.

Para conocer cuál es el grado de adhesión y conocimiento en la propia comunidad sobre la cuestión Malvinas, las y los estudiantes pueden realizar una encuesta, segmentada por ejemplo por edades y/u otros criterios considerados relevantes, mediante la cual se consulte a la población si está de acuerdo con el enunciado “Las Malvinas son argentinas”, cómo se justifica ese enunciado en cada caso y si son conocidos los títulos en que se basa el reclamo de soberanía argentina. Luego de realizar la encuesta y sistematizar sus resultados, pueden escribir un breve informe con las conclusiones de la investigación.

3. La guerra suele ser narrada desde la experiencia de las trincheras, pero existieron otras vivencias, por ejemplo, desde el mar. Se sugiere abordar esta dimensión a través de un acontecimiento decisivo: el hundimiento del Buque ARA General Belgrano. Se recomienda ver el capítulo “Malvinas y el mar” de la Serie Navegar la historia (Canal Encuentro, 2022) y leer el segundo capítulo de Malvinas y el mar (Portal Educ.ar, 2022). Luego, reflexionar en torno a las siguientes preguntas:

- ¿Qué elementos singulares aporta una perspectiva marítima para pensar la guerra? ¿Cómo fue posible el rescate de los tripulantes? ¿Por qué el mar está menos integrado a la memoria de la guerra? ¿Cuáles fueron los problemas para integrar el mar a la identidad nacional?

4. Para contextualizar la guerra en el marco del terrorismo de Estado, se sugiere la lectura de los parágrafos finales (pp. 737-787) del Informe Final de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur, conocido como Informe Rattenbach (Casa Rosada, 2012). Y luego responder a los interrogantes:

- ¿De qué modo y en qué términos este informe identifica las causas de la derrota en la guerra? ¿Qué responsabilidades atribuye a la cúpula militar y a la diplomacia argentina?

También se propone conocer la historia de la producción, el silenciamiento y la desclasificación del informe:

- ¿En qué sentido el recorrido del informe da cuenta de las transformaciones políticas en la experiencia argentina reciente? ¿Por qué fue necesario recuperar el ejercicio de la soberanía popular para que se pueda acceder públicamente al informe?

5. Para dimensionar de qué modo Malvinas se transformó en un símbolo nacional, es necesario indagar la historia de su transmisión en las instituciones educativas. Para ello, se sugiere ver el capítulo Malvinas en la escuela de la serie Pensar Malvinas (Canal Encuentro, 2022) y abordar las siguientes preguntas ligadas a la historia de la enseñanza de Malvinas:

- ¿A través de qué prácticas y contenidos curriculares la escuela enseñó Malvinas? ¿Por qué enseñar Malvinas en la escuela tuvo que ver con el objetivo de formar ciudadanía? ¿Cuándo se sistematiza la enseñanza de Malvinas en la escuela? ¿Qué acontecimientos históricos y políticos del siglo XX argentino permitieron que la cuestión Malvinas tomara mayor impulso y ocupara un lugar en la enseñanza? ¿Cuándo Malvinas se convierte en efeméride escolar? ¿Qué fecha se eligió y por qué? ¿Qué características asumió la enseñanza de Malvinas en las escuelas durante la guerra?

Luego, se puede profundizar la investigación con las siguientes actividades:

- En el capítulo se muestran dos casos representativos de la política de intercambio educativo que existió entre las islas y el continente entre principios de los años setenta y la guerra. Ahora bien, dicho intercambio tuvo lugar dentro de un conjunto más amplio de políticas que implementó el Estado argentino por aquellos años, con el objetivo de generar mejores condiciones de vida a las isleñas y los isleños para avanzar de ese modo en el cumplimiento de la Resolución 2065. Se propone que las y los estudiantes investiguen qué otras políticas desarrolló el Estado argentino en relación con las y los habitantes del territorio y qué tipo de lazos se generaron entre el continente argentino y las islas entre los años setenta y la guerra de 1982. Es posible consultar el documental Las islas del viento (UNLAM TV, 2020).

- Se propone que las y los estudiantes investiguen cómo se experimentó la Guerra de Malvinas en la propia institución escolar o en las escuelas de la localidad que existían en aquel momento. ¿Cómo eran las clases en aquellos días? ¿Se realizaron actos en solidaridad con los soldados? Las y los estudiantes o sus familias, ¿escribían cartas a los soldados?

- Julio Cao es uno de los 649 argentinos que murieron en la Guerra de Malvinas. Era maestro y, en medio del conflicto bélico, envió una carta a docentes y autoridades de la escuela donde trabajaba, y otra a quienes eran sus estudiantes. Ver Carta de Julio Cao, maestro y soldado (Portal Educ.ar, 2022).

Se propone que las y los estudiantes escriban un ensayo sobre estas cartas, teniendo en cuenta de qué modo permiten comprender el vínculo entre escuela y Malvinas antes y durante la guerra, y de qué modo las cartas permiten pensar en una enseñanza de Malvinas basada en la soberanía, la memoria y la democracia.